農産物の価値をどう伝えるか 前編 ~食料システム法と価格転嫁の3つの壁~

公開日: |更新日:

本稿では、農産物の価格が上がりにくい理由を整理するとともに、実際に“価格を勝ち取っている”農業法人の取り組みを紹介します。

農業経営に携わる私たちがどのような視点を持つべきかを考える一助になれば幸いです。

『食料システム法』が成立

今年6月、「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」、通称食料システム法が成立した。この法律は、農産物や食品の価格に合理的なコストを反映させることを関係者に「努力義務」として定め、これにより農林水産物の生産コストを小売価格に適正に反映させることを目指している。

農業関係者の中には、これまで不透明であった価格交渉の過程に対し、国がコスト指標を作成・公表する仕組みを導入することで、客観的なデータに基づいた交渉が可能になると期待する声がある。

一方で懸念も根強い。価格は本来、需要と供給とで決まる。人為的な価格を転嫁する仕組みは市場メカニズムを歪めかねない。また、コストの価格転嫁が保証されると、生産者によるコスト削減や生産性向上へのインセンティブが弱まる可能性がある。それにそもそも法律では、価格交渉の促進が関係者の「努力義務」にとどまっているため、その実効性を疑問視する声も少なくない。

農業関係者の中には、これまで不透明であった価格交渉の過程に対し、国がコスト指標を作成・公表する仕組みを導入することで、客観的なデータに基づいた交渉が可能になると期待する声がある。

一方で懸念も根強い。価格は本来、需要と供給とで決まる。人為的な価格を転嫁する仕組みは市場メカニズムを歪めかねない。また、コストの価格転嫁が保証されると、生産者によるコスト削減や生産性向上へのインセンティブが弱まる可能性がある。それにそもそも法律では、価格交渉の促進が関係者の「努力義務」にとどまっているため、その実効性を疑問視する声も少なくない。

コストの価格転嫁の実態

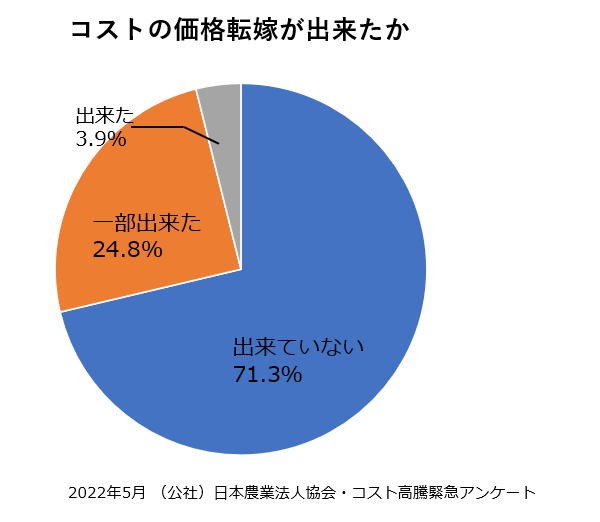

農産物のコスト上昇による価格への転嫁については、これまでにも何度も問題になり、2022年に行った日本農業法人協会のアンケートでは、およそ7割以上の会員法人がコスト上昇分を転嫁出てきていないと答えている。

法律は令和8年4月に全面施行されるが、農産物のコスト上昇が価格に転嫁されるようになるのか、関係者の注目を集めることになる。

法律は令和8年4月に全面施行されるが、農産物のコスト上昇が価格に転嫁されるようになるのか、関係者の注目を集めることになる。

価格に転嫁できない3つの壁

それにしてもなぜ農産物のコストが、価格に反映されないのか。農業者としては、まずはそこを押さえる必要がある。

その原因として最も大きいのは消費者の価格上昇への抵抗だろう。農産物は生活必需品で、価格が上昇すると消費者の家計を直撃する。特に所得が伸び悩む中で、消費者は価格上昇に敏感で、より安い商品や代替品を選択する傾向がある。このためスーパーなど小売業者は売上高減少を恐れ、コスト上昇分を価格に転嫁することを躊躇しがちだ。

しかも日本では大手スーパーなどの小売業者が価格決定力を持つ。いわゆるバイイングパワーだ。これら小売業者は消費者獲得のため低価格戦略を重視し、生産者や中間業者に対して価格抑制圧力をかける。結果として、コスト上昇分は川上が引き受けざるを得ないという訳だ。

また、生産者にも価格を上げにくい状況がある。農産物は国内だけで作られている訳では無く、グローバル化により、安価な輸入品とも競合している。国内のコスト上昇を価格に反映させると、輸入品との価格差が拡大し、結果そのシェアを海外産に奪われるリスクがある。2024年夏からのいわゆる令和の米騒動で、政府が5キロ2000円で備蓄米を出すのもカリフォルニア産のカルロースなどにシェアを奪われないためだ。そうしたことを考えると、農産物の価格を上げたくても上げられないのが現状なのだ。

その原因として最も大きいのは消費者の価格上昇への抵抗だろう。農産物は生活必需品で、価格が上昇すると消費者の家計を直撃する。特に所得が伸び悩む中で、消費者は価格上昇に敏感で、より安い商品や代替品を選択する傾向がある。このためスーパーなど小売業者は売上高減少を恐れ、コスト上昇分を価格に転嫁することを躊躇しがちだ。

しかも日本では大手スーパーなどの小売業者が価格決定力を持つ。いわゆるバイイングパワーだ。これら小売業者は消費者獲得のため低価格戦略を重視し、生産者や中間業者に対して価格抑制圧力をかける。結果として、コスト上昇分は川上が引き受けざるを得ないという訳だ。

また、生産者にも価格を上げにくい状況がある。農産物は国内だけで作られている訳では無く、グローバル化により、安価な輸入品とも競合している。国内のコスト上昇を価格に反映させると、輸入品との価格差が拡大し、結果そのシェアを海外産に奪われるリスクがある。2024年夏からのいわゆる令和の米騒動で、政府が5キロ2000円で備蓄米を出すのもカリフォルニア産のカルロースなどにシェアを奪われないためだ。そうしたことを考えると、農産物の価格を上げたくても上げられないのが現状なのだ。

後編では、農業法人の具体的な実践例から、価格を「守る」のではなく「勝ち取る」ためのヒントを探ります。

AFJ日本農業経営大学校 オンラインスクール

日本の農業の未来を担う経営者から若手農業者まで、すべての農業者のために2~3か月で修了可能な学びを提供しています。

本稿に関心を持たれた方におすすめの講座

詳しく見る

執筆 合瀬 宏毅

一般社団法人アグリフューチャージャパン 代表理事 理事長

AFJ日本農業経営大学校 校長

1959年 佐賀県生まれ

山口大学経済学部卒。NHKスペシャル、モーニングワイドなどの制作を担当し、経済番組のプロデューサーを務めたあと、「食料・第一次産業」を中心とする経済問題担当の解説委員。2017年解説副委員長。

これまでに農政ジャーナリストの会会長、食料・農業・農村政策審議会委員などを務める。